historique et description du m.a.s.

Le magnétisme qui leur a été injectée lors de leur fabrication s'use, donc tout va bien.

Fonctionnement : Lorsque l'actionneur est attiré par le volant magnétique vers le point mort haut (PMH) (« + » v/v « - »), puis repoussé selon le sens de rotation souhaité vers le point mort bas (PMB) (« - » v/v « - » ou « + » v/v « + »), de l'énergie cinétique s'accumule dans le volant. Le moteur entre en résonance, et son arbre produit en sortie un couple régulier. Les pertes dues aux frottements limitent la vitesse de rotation du moteur, mais celles-ci restent relativement faibles par rapport à la puissance exercée par les aimants. La vitesse de rotation et la puissance du moteur peuvent être ajustées en utilisant un dispositif remplaçant la chaîne de distribution (Fig. 9) par un arbre cannelé (non illustré) permettant de rapprocher ou d'éloigner les deux liaisons mécaniques : le volant magnétique (partie haute, Fig. 2) et l'actionneur bielle et vilebrequin (partie basse, Fig. 10). Cette adaptation maintient la synchronisation entre les deux parties. Enfin, une self (non illustrée) correctement dimensionnée et coaxiale à l'actionneur magnétique en mouvement (Fig. 7) générerait, par induction, une tension alternative.

Les terres rares et l'uranium sont des éléments chimiques originaires de la croûte terrestre, tous deux faisant l'objet d'exploitation minière en tant que ressources naturelles. Cependant, ils diffèrent considérablement quant à leur potentiel énergétique inhérent. Les terres rares possèdent une capacité à stocker et à générer de l'énergie magnétique. Ce sont principalement leurs alliages avec des métaux comme le fer, le cobalt ou le nickel, tels que le néodyme-fer-bore (NdFeB) ou le samarium-cobalt (SmCo), qui manifestent des propriétés d'attraction ou de répulsion remarquables lors de manipulations, sans émission de radiations nuisibles pour la santé humaine. En revanche, l'uranium est un élément dont le potentiel énergétique réside dans la production de chaleur à travers des réactions nucléaires, accompagnée d'émission et de radiations ionisantes potentiellement dangereuses pour les organismes vivants.

Les terres rares, bien qu'elles ne contiennent pas d'énergie magnétique en elles-mêmes, jouent un rôle essentiel dans la fabrication de dispositifs capables de stocker de l'énergie. Un exemple marquant est celui des aimants dits "permanents" à base de néodyme. Ces aimants, une fois créés, emmagasinent une énergie potentielle sous forme magnétique grâce à l'organisation précise de leurs domaines magnétiques. Cette énergie peut être exploitée efficacement dans des moteurs ou des générateurs, permettant de nombreuses applications technologiques.

Cependant, à l'image des hydrocarbures qui stockent de l'énergie chimique et se dégradent au fil du temps sous l'effet de la chaleur ou des réactions chimiques, les aimants "permanents" voient leur capacité à retenir l'énergie diminuer. Cette usure résulte de la désorganisation progressive de leurs domaines magnétiques, provoquée par des facteurs tels que des températures élevées, des chocs physiques ou l'exposition à des champs magnétiques. Tout comme la dégradation des hydrocarbures altère leur efficacité énergétique, la désorganisation des aimants affecte leur potentiel magnétique.

Par ailleurs, si un moteur constitué uniquement d'aimants et fournissant un travail pouvait fonctionner de lui-même, ce travail ne serait pas en contradiction avec les lois de la thermodynamique. L'énergie magnétique initialement stockée dans les aimants "permanents" serait simplement consommée progressivement, de manière similaire à l'énergie chimique des hydrocarbures. Cela illustre que l'exploitation de l'énergie stockée dans les aimants obéit aux principes fondamentaux de la physique.

Ainsi, les terres rares, bien qu'inertes à l'origine, permettent de concevoir des dispositifs qui stockent efficacement l'énergie sous forme magnétique. Ces dispositifs, comme les hydrocarbures, subissent inévitablement une dégradation avec le temps, mettant en lumière un parallèle frappant entre deux formes de stockage énergétique.

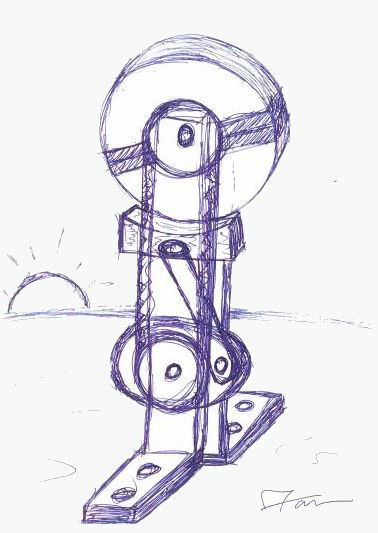

1ère esquisse

1ère esquisse 1981Essais : un bilan énergétique du M.A.S. a été effectué grâce au logiciel de virtualisation des expériences de physique (mécanique/optique) Algoryx, et les résultats pré-valident son fonctionnement.

Selon une réponse de la plateforme OpenAI, lorsqu'un aimant attire un autre matériau magnétique ou exerce une force sur un objet conducteur, il libère une partie de son énergie magnétique stockée. Cette énergie peut être utilisée pour effectuer un travail, par exemple pour déplacer des objets ou actionner des moteurs à courant électriques. Lorsque deux aimants se repoussent ou s'attirent, ils transmettent également de l'énergie magnétique entre eux. Lorsque les pôles opposés de deux aimants se rapprochent, de l'énergie est convertie en énergie cinétique. De même, lorsque les pôles similaires se repoussent, de l'énergie est dépensée en mouvement pour séparer les aimants .

Conclusion :

L'exploitation du magnétisme contenu dans les aimants dits "permanents" via le M.A.S. met en lumière leur capacité à stocker de l'énergie potentielle magnétique et à la convertir en énergie cinétique, permettant ainsi de produire un mouvement ou une action continue jusqu'à leur épuisement. Cette technologie prometteuse mérite une étude approfondie pour évaluer son potentiel, notamment en termes d'efficacité énergétique et de stabilité. Si les aimants permanents peuvent effectivement stocker et convertir de l'énergie de manière efficace, cela ouvre des perspectives intéressantes dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, le stockage d'énergie et d'autres applications industrielles. Une analyse détaillée du fonctionnement du M.A.S. et de son intégration avec des aimants industriels est également essentielle pour en maximiser les avantages. En somme, cette innovation technologique remet en question les approches classiques de l'exploitation du magnétisme, offrant une solution novatrice pour transformer l'énergie magnétique en travail utile, tout en restant conforme aux lois fondamentales de la thermodynamique.

Retour sur Itinéraire d'un inventeur parisien